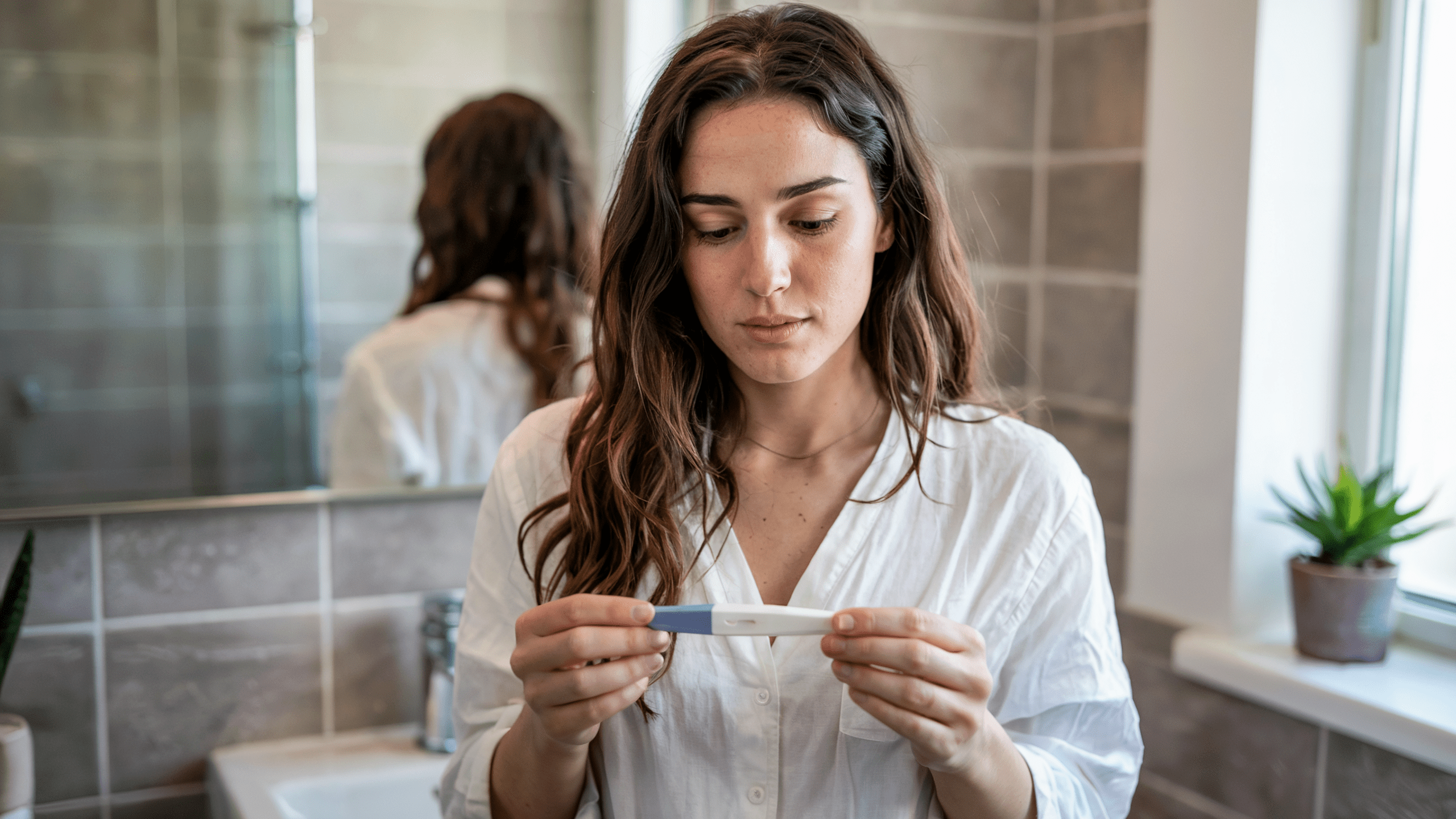

Ein Schock für jede Arbeitnehmerin: Erst flattert die Kündigung ins Haus, kurz darauf zeigt der Schwangerschaftstest zwei Striche. Die gesetzliche Frist, um gegen die Kündigung zu klagen, scheint bereits abgelaufen. Doch das Bundesarbeitsgericht hat jetzt klargestellt: Ein positiver Test allein reicht nicht aus, um die Uhr ticken zu lassen. Erst der Arztbesuch zählt.

Übersicht:

- Das Wichtigste: Kurz & knapp

- Gekündigt und dann schwanger? Bundesarbeitsgericht stärkt Schutz werdender Mütter – Wann die Klagefrist doch noch läuft

- Der Fall: Ein Wettlauf gegen die Zeit und Bürokratie

- Der Streitpunkt: Wann „weiß“ man von der Schwangerschaft?

- Die Reise durch die Instanzen: vom Arbeitsgericht zum BAG

- Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Klarheit für schwangere Arbeitnehmerinnen

- Was bedeutet dieses Urteil für die Praxis?

- Ein Blick auf die relevanten Gesetze: KSchG und MuSchG

- Praktische Schritte: Was tun bei Kündigung und Schwangerschaftsverdacht?

- Europäischer Kontext: Schutz auch auf EU-Ebene verankert

- Fazit: Ein Sieg für den Schutz werdender Mütter

Das Wichtigste: Kurz & knapp

- Positiver Schwangerschaftstest reicht nicht: Für den rechtlichen Kündigungsschutz ist die ärztliche Bestätigung der Schwangerschaft entscheidend, nicht der Heimtest.

- Frist für Kündigungsschutzklage: Normalerweise 3 Wochen nach Zugang der Kündigung – dann muss Klage eingereicht werden.

- Nachträgliche Klage möglich: Erfährt die Arbeitnehmerin erst nach Ablauf dieser Frist von ihrer Schwangerschaft (durch ärztliche Diagnose), kann sie innerhalb von 2 Wochen danach noch Klage erheben.

- Unverschuldete Fristversäumnis: Verzögerungen beim Arzttermin gelten als nicht von der Schwangeren zu vertreten.

- Kündigung unwirksam: War die Arbeitnehmerin im Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger, ist diese regelmäßig rechtswidrig – unabhängig von einem späteren Fristablauf.

- Wichtig für Betroffene: Nach Kündigung bei Verdacht auf Schwangerschaft schnellstmöglich einen Arzttermin vereinbaren und ärztliche Bestätigung sichern!

- Schutz gestärkt: Das Bundesarbeitsgericht schützt mit diesem Urteil schwangere Frauen besser vor unrechtmäßigen Kündigungen, selbst wenn zunächst Fristen versäumt wurden.

Gekündigt und dann schwanger? Bundesarbeitsgericht stärkt Schutz werdender Mütter – Wann die Klagefrist doch noch läuft

Stellen Sie sich vor: Sie erhalten von Ihrem Arbeitgeber die Kündigung. Ein harter Schlag. Wenige Tage später fühlen Sie sich anders, machen einen Schwangerschaftstest – positiv. Doch bis Sie einen Arzttermin bekommen und die Schwangerschaft offiziell bestätigt wird, sind die entscheidenden drei Wochen, um vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung vorzugehen, bereits verstrichen. Was nun?

Ist der Job endgültig verloren? Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat in einem wegweisenden Urteil (Az.: 2 AZR 156/24) vom 3. April 2025 entschieden: Nein, nicht zwangsläufig. Schwangere Arbeitnehmerinnen können ihre Kündigungsschutzklage unter bestimmten Umständen auch nachträglich einreichen. Entscheidend ist der Moment, in dem der Arzt die Schwangerschaft sicher feststellt.

Der Fall: Ein Wettlauf gegen die Zeit und Bürokratie

Im Zentrum der Entscheidung stand der Fall einer Fachkraft aus der Augenheilkunde in Sachsen. Nennen wir sie einfachheitshalber Frau Meyer (Name geändert). Ihr Arbeitsverhältnis wurde von ihrem Arbeitgeber mit Schreiben vom 14. Mai 2022 ordentlich zum 30. Juni 2022 gekündigt. Die Kündigung traf sie unerwartet. Doch das Leben hielt eine weitere Überraschung bereit.

Etwa zwei Wochen nach Erhalt des Kündigungsschreibens, am 29. Mai 2022, machte Frau Meyer einen handelsüblichen Schwangerschaftstest. Das Ergebnis: positiv. Ein Moment zwischen Freude und großer Unsicherheit. Was bedeutete das für ihre Kündigung? Sie wusste um den besonderen Kündigungsschutz für Schwangere, aber zählte dieser Test schon als „Wissen“ im rechtlichen Sinne?

Die Tücken der Klagefrist

Frau Meyer handelte sofort. Sie bemühte sich umgehend um einen Termin bei ihrer Frauenärztin, um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und Klarheit zu gewinnen. Doch wie viele Patientinnen und Patienten leidvoll erfahren müssen, sind Facharzttermine oft nicht von heute auf morgen zu bekommen. Einen Termin erhielt sie erst für den 17. Juni 2022.

Hier beginnt das rechtliche Problem: Das deutsche Arbeitsrecht, genauer das Kündigungsschutzgesetz (KSchG), setzt eine sehr strikte Frist. Wer sich gegen eine Kündigung wehren will, muss innerhalb von drei Wochen nach Zugang des schriftlichen Kündigungsschreibens Klage beim Arbeitsgericht einreichen (§ 4 Satz 1 KSchG). Für Frau Meyer bedeutete das: Da sie die Kündigung am 14. Mai erhielt, endete diese dreiwöchige Klagefrist bereits am 7. Juni 2022. Ihr Arzttermin lag jedoch zehn Tage nach diesem Stichtag.

Trotz der Unsicherheit und des nahenden Arzttermins reichte Frau Meyer, vermutlich auf Anraten oder aus Vorsicht, am 13. Juni 2022 – also nach Ablauf der dreiwöchigen Frist – Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht Dresden ein. Gleichzeitig stellte sie einen entscheidenden Antrag: die nachträgliche Zulassung ihrer Klage. Sie argumentierte, dass sie erst nach Ablauf der Frist sicher von ihrer Schwangerschaft erfahren würde und dies nicht ihre Schuld sei.

Ärztliche Bestätigung und Rückrechnung

Am 17. Juni 2022 bestätigte die Frauenärztin dann, was der Test bereits angedeutet hatte: Frau Meyer war schwanger, und zwar bereits in der „ca. 7 + 1 Schwangerschaftswoche“, wie es im ärztlichen Zeugnis hieß, das sie am 21. Juni dem Gericht vorlegte. Ihr Mutterpass wies den 2. Februar 2023 als voraussichtlichen Geburtstermin aus.

Dieser Befund war doppelt relevant:

- Er lieferte die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft.

- Er erlaubte eine Rückrechnung: Bei einem Geburtstermin am 2. Februar 2023 und einer durchschnittlichen Schwangerschaftsdauer von 280 Tagen begann die Schwangerschaft rechnerisch bereits am 28. April 2022. Das war über zwei Wochen bevor Frau Meyer die Kündigung am 14. Mai 2022 überhaupt erhalten hatte. Damit stand fest: Sie war zum Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger, ohne es sicher zu wissen.

Der Streitpunkt: Wann „weiß“ man von der Schwangerschaft?

Der Arbeitgeber sah die Sache naturgemäß anders. Er argumentierte, Frau Meyer habe durch den positiven Schwangerschaftstest am 29. Mai 2022 Kenntnis von ihrer Schwangerschaft erlangt. Dieser Zeitpunkt lag noch innerhalb der dreiwöchigen Klagefrist (§ 4 KSchG). Da sie die Klage aber erst am 13. Juni eingereicht habe, sei diese verspätet und damit die Kündigung wirksam. Die Möglichkeit der nachträglichen Zulassung (§ 5 KSchG) sei hier nicht gegeben.

Frau Meyer stützte sich auf § 5 Absatz 1 Satz 2 KSchG. Diese Vorschrift ist eine wichtige Ausnahme von der strengen Drei-Wochen-Frist. Sie besagt:

„Die Klage ist nachträglich zuzulassen, wenn die Frau von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst nach Ablauf der Klagefrist des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat […]“

Der Kern des Streits war also die Frage: Was bedeutet „Kenntnis erlangen“ im Sinne dieses Gesetzes? Reicht der Verdacht durch einen Selbsttest, oder braucht es die Gewissheit durch eine ärztliche Untersuchung? Und war die Verzögerung beim Arzttermin ein „nicht zu vertretender Grund“?

Die Reise durch die Instanzen: vom Arbeitsgericht zum BAG

Das Arbeitsgericht Dresden gab Frau Meyer Recht (Urteil vom 5. Januar 2023 – 6 Ca 1051/22). Es sah die Voraussetzungen für die nachträgliche Zulassung der Klage als erfüllt an. Der Arbeitgeber legte Berufung ein.

Auch das Sächsische Landesarbeitsgericht als zweite Instanz folgte der Argumentation der Arbeitnehmerin (Urteil vom 22. April 2024 – 2 Sa 88/23). Es bestätigte: Die Klagefrist war zwar versäumt, aber die Klage musste nachträglich zugelassen werden. Auch hier war der Arbeitgeber anderer Meinung und ging den nächsten Schritt: Er legte Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) ein, der höchsten Instanz für Arbeitsrechtsstreitigkeiten in Deutschland.

Der Fall landete damit beim zweiten Senat des BAG in Erfurt, der für Kündigungsstreitigkeiten zuständig ist. Die Entscheidung war von grundsätzlicher Bedeutung, da sie die Auslegung des § 5 KSchG in Bezug auf Schwangerschaftstests und ärztliche Bestätigungen klären sollte.

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Klarheit für schwangere Arbeitnehmerinnen

Am 3. April 2025 fällte das BAG sein Urteil (Az.: 2 AZR 156/24) und wies die Revision des Arbeitgebers zurück. Die Richter bestätigten die Entscheidungen der Vorinstanzen und erklärten die Kündigung für unwirksam.

Die Kernpunkte der BAG-Entscheidung:

- Ärztliche Feststellung ist maßgeblich: Das BAG stellte klar, dass eine Arbeitnehmerin erst dann „positive Kenntnis“ von ihrer Schwangerschaft im rechtlichen Sinne erlangt, wenn diese ärztlich festgestellt wird. Ein handelsüblicher Schwangerschaftstest, auch wenn er positiv ausfällt, vermittelt diese erforderliche sichere Kenntnis nicht. Er begründet allenfalls einen Verdacht.

Warum dieser Unterschied? Das Gericht betont damit die Notwendigkeit einer verlässlichen, objektiven Bestätigung. Selbsttests können fehlerhaft sein (falsch-positiv oder falsch-negativ). Rechtliche Konsequenzen, insbesondere der Beginn von Fristen, können aber nur an gesicherte Tatsachen geknüpft werden.

- Verzögerter Arzttermin, nicht Schuld der Arbeitnehmerin: Die Klägerin hatte sich nach dem positiven Test unverzüglich um einen Arzttermin bemüht. Dass sie diesen erst nach Ablauf der ursprünglichen Klagefrist erhielt, war nicht ihr Verschulden („nicht zu vertretender Grund“). Wartezeiten bei Fachärzten sind ein bekanntes Phänomen und liegen außerhalb der Kontrolle der Patientin.

- Nachträgliche Zulassung der Klage korrekt: Da Frau Meyer erst am 17. Juni durch die Ärztin sichere Kenntnis erlangte (und dies nach Ablauf der 3-Wochen-Frist am 7. Juni war) und sie die Verzögerung nicht zu vertreten hatte, waren die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 KSchG erfüllt.

- Zwei-Wochen-Frist für Antrag nach Kenntnis: Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 KSchG muss der Antrag auf nachträgliche Zulassung (zusammen mit der Klageerhebung, falls bisher nicht geschehen) innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses – hier also nach der ärztlichen Feststellung der Schwangerschaft – gestellt werden. Frau Meyer hatte ihre Klage zwar schon am 13. Juni eingereicht (also vor der ärztlichen Bestätigung, aber nach Ablauf der 3-Wochen-Frist), den Antrag auf nachträgliche Zulassung aber damit verbunden und das ärztliche Zeugnis am 21. Juni nachgereicht. Dies war innerhalb der Frist, die erst mit der Kenntnis am 17. Juni zu laufen begann.

- Kündigung wegen Mutterschutzes unwirksam: Da die Klage zulässig war und feststand, dass Frau Meyer bereits bei Zugang der Kündigung schwanger war, griff der besondere Kündigungsschutz nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG). Dieses Gesetz verbietet die Kündigung einer Frau während ihrer Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war oder sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. (Eine spätere Mitteilung ist unschädlich, wenn sie unverzüglich nachgeholt wird, sobald die Frau von der Schwangerschaft weiß). Da die Kündigung gegen dieses Verbot verstieß, war sie unwirksam. Eine sogenannte Fiktionswirkung nach § 7 KSchG (die besagt, dass eine Kündigung als wirksam gilt, wenn nicht fristgerecht geklagt wird) trat wegen der nachträglichen Zulassung der Klage nicht ein.

Ein Sprecher des Gerichts fasste zusammen: „Entscheidend für den Fristbeginn bei derartigen verspäteten Klagen sei die ärztliche Feststellung der Schwangerschaft. Schwangere hätten ab diesem Zeitpunkt zwei Wochen Zeit für den Gang zum Arbeitsgericht.“

Was bedeutet dieses Urteil für die Praxis?

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hat weitreichende Konsequenzen und schafft wichtige Klarheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber.

Für schwangere Arbeitnehmerinnen:

Mehr Rechtssicherheit: Frauen, die erst nach Erhalt einer Kündigung und nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist sicher von ihrer Schwangerschaft erfahren, sind besser geschützt. Die Angst, allein wegen einer formalen Frist den Job zu verlieren, obwohl materiell der Mutterschutz greifen würde, wird gemindert.

Kein Druck durch Selbsttests: Ein positiver Heimtest setzt die juristische Uhr noch nicht in Gang. Frauen müssen nicht überhastet und möglicherweise ohne rechtlichen Beistand handeln, nur weil ein Test positiv war. Sie haben Zeit, die ärztliche Bestätigung abzuwarten.

Fokus auf ärztliche Bestätigung: Der Gang zum Arzt ist entscheidend. Nur das ärztliche Zeugnis liefert die notwendige „positive Kenntnis“ und löst die Zwei-Wochen-Frist für den Antrag auf nachträgliche Zulassung aus.

Wichtigkeit der Dokumentation: Es ist essenziell, alle relevanten Daten genau zu dokumentieren: Wann wurde die Kündigung erhalten? Wann wurde der Test gemacht? Wann wurde ein Arzttermin angefragt? Wann fand der Termin statt? Wann wurde die Schwangerschaft ärztlich bestätigt? Diese Daten sind im Streitfall Gold wert.

Fristen bleiben wichtig: Auch wenn die nachträgliche Zulassung möglich ist, darf man nicht trödeln. Ab dem Tag der ärztlichen Bestätigung beginnt eine neue, zweiwöchige Frist zu laufen, um die Klage (falls noch nicht geschehen) einzureichen und den Antrag auf nachträgliche Zulassung zu stellen. Diese Frist ist ebenfalls strikt einzuhalten!

Für Arbeitgeber:

Erhöhtes Risiko bei Kündigungen: Arbeitgeber müssen sich bewusst sein, dass eine Kündigung auch dann noch angefochten werden kann, wenn die Drei-Wochen-Frist scheinbar verstrichen ist, falls die Arbeitnehmerin erst danach von einer bereits bestehenden Schwangerschaft erfährt.

Bedeutung des Mutterschutzgesetzes: Das Urteil unterstreicht die Stärke des Kündigungsverbots nach § 17 MuSchG. Arbeitgeber sollten vor Ausspruch einer Kündigung sehr sorgfältig prüfen, ob Anhaltspunkte für eine Schwangerschaft bestehen könnten (auch wenn ein direktes Fragen oft problematisch ist).

Argument „positiver Test“ zieht nicht: Die Verteidigungsstrategie, sich auf einen frühen positiven Heimtest der Arbeitnehmerin zu berufen, um eine Verfristung der Klage zu argumentieren, ist durch das BAG-Urteil erheblich geschwächt worden.

Folgen einer unwirksamen Kündigung: Stellt sich heraus, dass die Kündigung unwirksam war (z.B. wegen Verstoßes gegen das MuSchG), besteht das Arbeitsverhältnis fort. Das bedeutet in der Regel Nachzahlung des Gehalts für die gesamte Zeit seit dem vermeintlichen Ende des Arbeitsverhältnisses (Annahmeverzugslohn).

Ein Blick auf die relevanten Gesetze: KSchG und MuSchG

Um die Bedeutung des Urteils voll zu erfassen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die zentralen gesetzlichen Regelungen.

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

Das KSchG ist das Fundament des deutschen Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer. Es gilt in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern für Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate beschäftigt sind.

§ 4 KSchG – Die Drei-Wochen-Frist: Diese Norm ist das Herzstück der Fristenregelung. Sie zwingt Arbeitnehmer, schnell zu handeln, wenn sie sich gegen eine Kündigung wehren wollen. Lässt man die Frist verstreichen, gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam (§ 7 KSchG), selbst wenn sie eigentlich fehlerhaft war (z.B. weil kein Kündigungsgrund vorlag oder der Betriebsrat nicht angehört wurde).

§ 5 KSchG – Die nachträgliche Zulassung: Diese Vorschrift ist der „Notausgang“, wenn die Drei-Wochen-Frist unverschuldet versäumt wurde. Sie nennt explizit den Fall der erst nach Fristablauf entdeckten Schwangerschaft (§ 5 Abs. 1 Satz 2). Weitere Gründe können z.B. eine schwere Erkrankung oder ein unverschuldeter Auslandsaufenthalt sein. Wichtig sind immer zwei Aspekte:

- Kein Verschulden: Die Fristversäumnis darf nicht auf eigenem „Verschulden“ (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) beruhen. Sich nicht um einen Arzttermin zu kümmern, obwohl man einen Verdacht hat, könnte problematisch sein. Sich unverzüglich zu bemühen, aber keinen früheren Termin zu bekommen, ist es laut BAG nicht.

- Zwei-Wochen-Frist ab Kenntnis/Wegfall des Hindernisses: Sobald der Grund für die Verspätung wegfällt (z.B. die ärztliche Bestätigung vorliegt), hat man nur zwei Wochen Zeit, um die Klage einzureichen und die nachträgliche Zulassung zu beantragen.

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Das MuSchG dient dem Schutz der Gesundheit von Mutter und Kind am Arbeitsplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. Ein zentraler Baustein ist der Kündigungsschutz.

§ 17 MuSchG – Unzulässigkeit der Kündigung: Diese Vorschrift enthält ein weitreichendes Kündigungsverbot.

Absatz 1 verbietet die Kündigung während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung.

Voraussetzung ist, dass dem Arbeitgeber die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.

Wichtig: Versäumt die Frau diese Zwei-Wochen-Frist zur Mitteilung unverschuldet (z.B. weil sie selbst noch nichts wusste), kann sie die Mitteilung unverzüglich nachholen. Das war im Fall von Frau Meyer relevant: Sie konnte erst nach der ärztlichen Bestätigung am 17. Juni sicher sein und die Mitteilung dann nachholen.

Ausnahmen sind selten: Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen (z.B. bei schweren Pflichtverletzungen der Arbeitnehmerin oder bei Betriebsstilllegung) kann die zuständige oberste Landesbehörde die Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklären. Die Hürden hierfür sind extrem hoch.

Praktische Schritte: Was tun bei Kündigung und Schwangerschaftsverdacht?

Für betroffene Frauen lässt sich aus dem Urteil und den Gesetzen eine klare Handlungsempfehlung ableiten:

- Kündigung erhalten? Datum notieren! Vermerken Sie exakt, wann Ihnen das Kündigungsschreiben zugegangen ist (Datum des Einwurfs in den Briefkasten oder der persönlichen Übergabe). Ab diesem Tag läuft die Drei-Wochen-Frist des § 4 KSchG.

- Schwangerschaftsverdacht? Sofort zum Arzt! Machen Sie umgehend einen Termin bei Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt zur offiziellen Feststellung der Schwangerschaft. Notieren Sie, wann Sie den Termin angefragt und wann Sie ihn erhalten haben. Bitten Sie um eine Bestätigung für Ihre Unterlagen.

- Ärztliche Bestätigung erhalten? Neues Datum merken! Der Tag, an dem der Arzt die Schwangerschaft sicher feststellt, ist der Stichtag für die „positive Kenntnis“ im Sinne des § 5 KSchG.

- Fristen im Blick behalten:

Generelle 3-Wochen-Frist (§ 4 KSchG): Läuft ab Zugang der Kündigung. Wenn Sie innerhalb dieser Frist sicher von der Schwangerschaft wissen (durch Arzt!), müssen Sie auch innerhalb dieser Frist klagen.

2-Wochen-Frist für Mitteilung an Arbeitgeber (§ 17 MuSchG): Informieren Sie Ihren Arbeitgeber über die Schwangerschaft, idealerweise schriftlich und mit Nachweis (z.B. Kopie des Mutterpasses oder ärztliche Bescheinigung). Dies sollte möglichst innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung geschehen. Wenn Sie es erst später erfahren, holen Sie die Mitteilung unverzüglich nach.

2-Wochen-Frist für nachträgliche Zulassung (§ 5 KSchG): Wenn die 3-Wochen-Frist bereits abgelaufen war, als Sie die ärztliche Bestätigung erhielten, haben Sie ab diesem Bestätigungsdatum nur zwei Wochen Zeit, um Klage einzureichen UND den Antrag auf nachträgliche Zulassung zu stellen.

- Rechtzeitig anwaltliche Hilfe suchen! Arbeitsrecht ist komplex, Fristen sind tückisch. Suchen Sie so früh wie möglich eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Arbeitsrecht auf. Diese können die Situation prüfen, die richtigen Anträge stellen und die Fristen überwachen. Die Kosten für eine Erstberatung sind oft überschaubar, und bei geringem Einkommen gibt es die Möglichkeit der Beratungs- und Prozesskostenhilfe.

- Kommunikation mit dem Arbeitgeber: Sprechen Sie (oder Ihr Anwalt) mit dem Arbeitgeber. Manchmal lässt sich eine Kündigung zurücknehmen, wenn der Arbeitgeber von der Schwangerschaft erfährt und die Rechtslage erkennt.

Europäischer Kontext: Schutz auch auf EU-Ebene verankert

Das Bundesarbeitsgericht erwähnte in seiner Begründung auch, dass die deutsche Regelung im Einklang mit europäischem Recht steht. Konkret bezog es sich auf die EU-Mutterschutzrichtlinie (Richtlinie 92/85/EWG) und eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der Sache „Haus Jacobus“ (Urt. v. 27. Juni 2024 – C-284/23). Dies unterstreicht, dass der Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen ein hohes Gut in der gesamten Europäischen Union ist und nationale Gerichte die Gesetze entsprechend arbeitnehmerfreundlich auslegen müssen, wo Spielraum besteht.

Fazit: Ein Sieg für den Schutz werdender Mütter

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist mehr als nur eine juristische Detailklärung. Es ist ein wichtiges Signal für den Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen in einer besonders vulnerablen Situation. Die Richter haben klargestellt, dass formale Fristen nicht blind über die besonderen Schutzbedürfnisse hinweggehen dürfen, die das Mutterschutzgesetz anerkennt.

Die Entscheidung nimmt Frauen den Druck, auf Basis eines unsicheren Heimtests vorschnell handeln zu müssen. Sie betont die Bedeutung einer verlässlichen ärztlichen Diagnose als Grundlage für rechtliche Fristen. Gleichzeitig mahnt sie Arbeitgeber zur Vorsicht beim Ausspruch von Kündigungen, insbesondere wenn eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann.

Für betroffene Frauen bleibt es jedoch essenziell, bei einer Kündigung und dem Verdacht auf eine Schwangerschaft schnell, aber überlegt zu handeln: Unverzüglich ärztliche Bestätigung einholen, alle Daten dokumentieren und frühzeitig Rechtsrat suchen. Nur so kann der starke Schutz, den das Gesetz bietet, auch effektiv genutzt werden. Der Fall von Frau Meyer zeigt: Selbst wenn die Zeit knapp wird, gibt es Wege, das Recht auf seiner Seite zu haben – wenn man sie kennt und richtig nutzt.